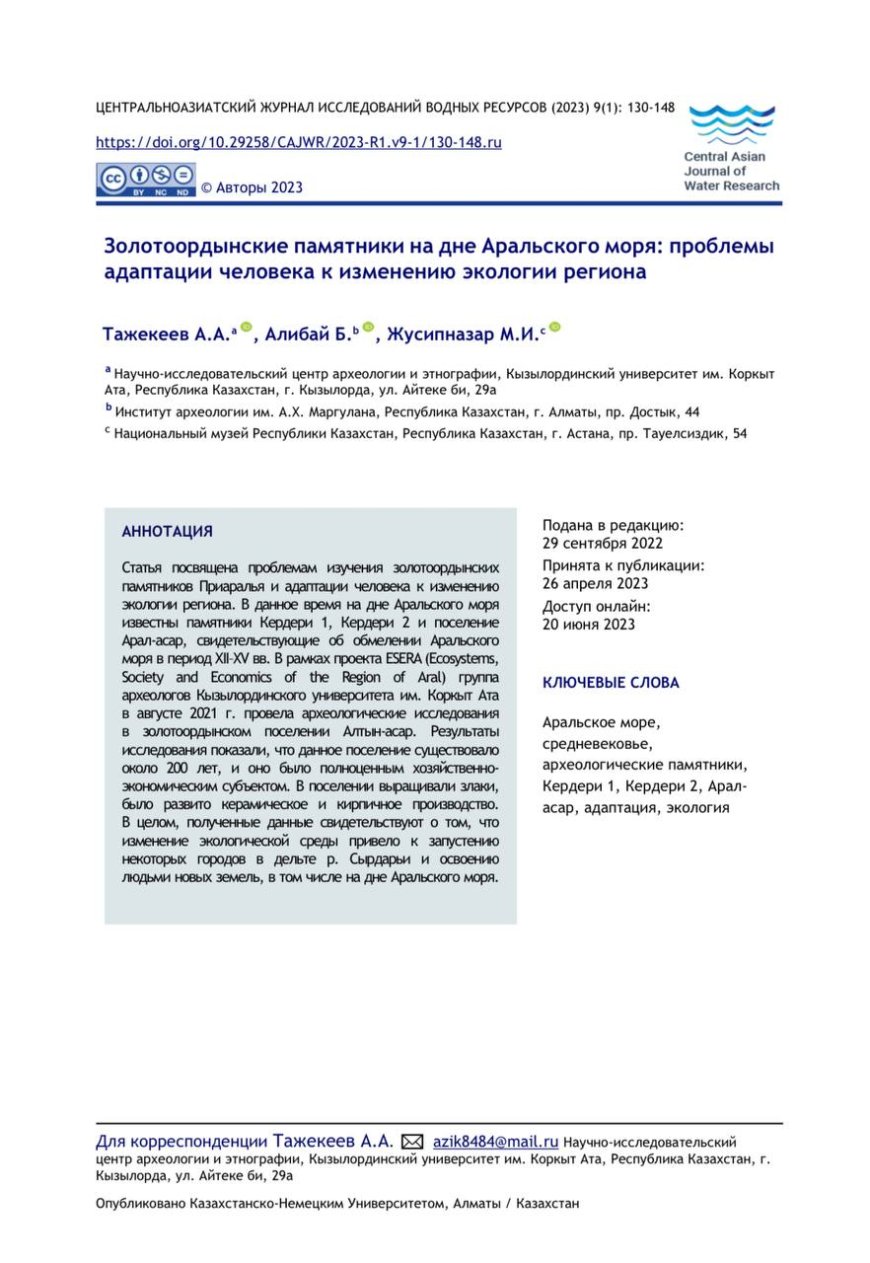

Золотоордынские памятники на дне Аральского моря: проблемы адаптации человека к изменению экологии региона

Золотоордынские памятники на дне Аральского моря: проблемы адаптации человека к изменению экологии региона//ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (2023) 9(1): 130-148)

Ключевые слова: Аральское море, средневековье, археологические памятники, Кердери 1, Кердери 2, Арал-асар, адаптация, экология

АННОТАЦИЯ:

Статья посвящена проблемам изучения золотоордынских памятников Приаралья и адаптации человека к изменению экологии региона. В данное время на дне Аральского моря известны памятники Кердери 1, Кердери 2 и поселение Арал-асар, свидетельствующие об обмелении Аральского моря в период XII–XV вв. В рамках проекта ESERA (Ecosystems, Society and Economics of the Region of Aral) группа археологов Кызылординского университета им. Коркыт Ата в августе 2021 г. провела археологические исследования в золотоордынском поселении Алтын-асар. Результаты исследования показали, что данное поселение существовало около 200 лет, и оно было полноценным хозяйственно-экономическим субъектом. В поселении выращивали злаки, было развито керамическое и кирпичное производство.

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что изменение экологической среды привело к запустению некоторых городов в дельте р. Сырдарьи и освоению людьми новых земель, в том числе на дне Аральского моря.

В наши дни наблюдается повышенный интерес общественности к проблеме исчезновения Аральского моря, экологические последствия которой уже давно вышли за рамки региона. В результате чего на территории степной части Евразии образовалась новая пустыня – Аралкум, которая стала естественным продолжением пустынь Каракумы и Кызылкумы. По мнению некоторых экспертов, Аральское море высыхало задолго до того, как началось нынешнее его обмеление, а перепады уровня воды носят циклический характер.

Как отмечают исследователи, в истории Аральского моря наблюдаются две эпохи – продолжительная предыстория и эпоха существования последнего (до 1961 г.) морского бассейна. Предыстория Арала начинается с позднего плиоцена, когда его котловина заполнялась водами Акчагыльского и Апшеронского морей, а заканчивается длительным плейстоценовым субаэральным периодом.

Свиточ (2009) считает, что палеогеография последнего этапа существования Аральского моря непродолжительна по времени и охватывает только голоцен. В начале отмечается озерно-солоноватоводная стадия. В середине этого периода, в результате прорыва вод Амударьи к Аралу, в котловине образуется обширный опресненный солоновато-водный морской водоем, характеризующийся резкими колебаниями уровня и солености.

1. Озерно-солончаковая стадия относится к началу голоцена. Ее нижняя возрастная граница условно проводится по кровле немых верхнеплейстоценовых отложений, а верхняя определяется временем проникновения в Арал моллюска Cerastoderma glaucum (Cardium edule), случившимся около III тыс. до н. э.

2. Морская стадия Арала. Непродолжительная (поздний голоцен) история морского Арала характеризуется сложным ходом природных процессов. В первую очередь, это выражается в резких колебаниях его уровня и солености, и соответственно, условиями и типом осадконакопления (Николаев, 1995).

Уровень морского Арала испытывал резкие разномасштабные колебания. По гипсометрическому положению морских террас на побережьях и подводным аккумулятивным формам, составу донных осадков (Маев и др., 1983а) и палинологическим материалам (Вронский, 1975) в позднеголоценовой истории Арала устанавливаются четыре трансгрессивных и три разделяющих их регрессивных стадии (Вайнбергс и др., 1972) с колебаниями уровня до 20 м и более.

Во время трансгрессий, когда уровень водоема поднимался до отметки 58 м и выше, происходило накопление тонких алеврито-глинистых отложений у побережий, обогащенных песчаным материалом, гравием и галькой. В регрессивные эпохи, совпадавшие с жаркими аридными условиями, уровень Арала резко падал. Море мелело и разбивалось на отдельные заполненные

высокоминерализованными (до 100 % и более) водами озёра либо, в местах впадения рек, на опресненные мелководья – плавни.

В голоценовой истории морского Арала отмечаются три крупных трансгрессивных этапа:• Ранний этап (4.9–3.6 тыс. лет назад) – древнеаральский или раннеаральский (Маев и др., 1983б) был самым продолжительным и высоким по положению уровня моря, достигавшего отметок 56–57 м абсолютной высоты.

• Средний этап (3.0–1.6 тыс. лет назад) – аральский или древнеаральский (Маев и др., 1983б), уровень моря достигал 54.5 м.

• В поздний (новоаральский) этап (1.5–1.0 тыс. лет назад) море трансгрессировало до отметок 53.0–53.5 м.

Регрессии Аральского моря, возраст которых по радиоуглеродным датам и положение уровня моря, определяются соответственно как: 3610 (±140) тыс.

л. н. и высота 40–35 м; 1590 (±140) и высота 40–41 м; 970 (±140) и высота 43–44 м

(Маев и др., 1983б).

Основная роль в колебаниях уровня Арала принадлежит соотношению поступления речных вод и испарения вод крупнейших среднеазиатских рек – Амударьи и Сырдарьи. Образование и эволюция этих речных систем, начиная с конца палеогена, происходили в условиях активных тектонических поднятий, а в плио-плейстоцене – неоднократных горных оледенений в верховьях водосборов и чередования плювиальности и аридности в средних и нижних частях речных водосборов (Кесь, 1979).

Устойчивое поступление в Арал основной массы вод этих рек произошло в голоцене, тогда и началось образование Аральского моря. Постоянный приток

вод Амударьи – по Акчарьинской дельте – начало I тыс. до н. э. (Шнитников, 1983), а по радиоуглеродному анализу около 4,5 тыс. л. н. (Николаев, 1995) – в

Арал привел к образованию морского бассейна, существовавшего до наших дней.

Археология Приаралья изобилует памятниками материальной культуры. Здесь вдоль дельтовых проток и озер Амударьи и Сырдарьи выявлены многочисленные стоянки первобытного человека, античные и средневековые поселения и города, крупные ирригационные системы. Самые древние из них – стоянки неолитических охотников и рыболовов, обнаруженные вокруг Присарыкамышской дельты Амударьи. В IV–III тыс. до н. э. древний человек активно селился в песках вокруг Акчадарьинской дельты и на склонах окружающих возвышенностей. Во время максимальной – древнеаральской (Яншин, 1953) трансгрессии Аральского моря на его берегах располагались стоянки кельтеминарской культуры (III тыс. до н. э.). Обилие сточных вод, теплый климат в южной части моря привели к появлению тут протогосударственных образований, и в VI–V вв. до н. э., в системе рек Амударьи и Сырдарьи резко увеличилось ирригационное строительство, достигшее наибольшего расцвета в первые века н. э. (Oralbay et al., 2016). В это время в Приаралье оросительные системы располагались на площади 3,5–3,8 млн га. Около 1500–1600 лет до н. э. происходит резкое падение уровня Арала до отметок 30 м и более и отмечается кризис орошаемого земледелия. Новый расцвет городской культуры приходится на VII–VIII вв. н. э., когда развиваются ирригационные строительства, одомашнивание животных (Haruda et al., 2020), металлообрабатывающие и другие

ремесла (Park &Voyakin, 2021). Однако она вновь падает в период нашествия монголов и походов Тимура.

Первые знания о более древней истории Арала были собраны Л.С. Бергом (1908). Сведения из исторических документов в основном были обобщены В.В. Бартольдом (1965а). По историческим источникам можно выделить несколько свидетельств драматических изменений его состояния:

1221 г. – разрушение ирригационных систем Чингисханом, поворот

Амударьи в Каспий;

1417 г. – исчезновение Арала (Хафиз-и-Абру);

1573 г. – поворот Амударьи обратно в Арал (Абулгази);

В очередной раз воды Амударьи стали полностью поступать в Арал к началу

XVIII в.

1627 г. – Синее море «Книги большого чертежа».

Свидетельством обмеления Аральского моря в период походов монголов и Тимура являются обнаруженные на его дне археологические памятники: Кердери 1, Кердери 2 и поселение Арал-асар. Остановимся на истории изучения этих памятников.

Археологические памятники на дне Аральского моря. В 2000 г. совместная группа ученых Института археологии им. А.Х. Маргулана и Кызылординского университета им. Коркыт Ата, получив информацию от местных жителей Аральского района Кызылординской области, выезжает на дно Аральского моря для обследования найденных археологических памятников. Руководил экспедицией академик Б.М. Байпаков, принимали участие профессор А.Х. Айдосов, а также академик О. Исмагулов, археологи Т. Мамиев, Е. Смагулов,

архитекторы А. Жунусходжаев, Ж. Жилисбаев, эколог С. Жубатыров (Байпаков и др., 2007а; 2007б; 2007в; Mamiev, 2002).

В 2001 г. был раскопан мавзолей Кердери 1 из камня и жженого кирпича, который располагался на высохшем дне Аральского моря в 100–120 км от береговой линии. При первых раскопках мавзолей был датирован XII–XIV вв., позже этот период был уточнен и мавзолей продатирован XIV в. (Mamiev, 2002).

Из средневековых записей известно, что Аральское море называлось морем Кердери (Бартольд, 1965б). Поэтому этот памятник, найденный на высохшем дне Аральского моря, получил название мавзолей Кердери.

В 2004 г. совместной археологической экспедицией Института археологии им. А.Х. Маргулана и Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата было проведено комплексное исследование поселения Арал-Асар и мавзолея Кердери 2 (Байпаков и др., 2004).

Эти первые исследования стали основой для углубленной научной работы над этими объектами и были продолжены в рамках государственной программы «Культурное наследие». Многие результаты исследования мавзолея Кердери и поселения Арал-Асар опубликованы и находятся в научном обороте.

2. Материалы и методы В августе 2021 г. совместная группа Казахстанско-Немецкого университета и Министерства иностранных дел Германии провела комплексную

исследовательскую экспедицию в Приаралье в рамках проекта ESERA (рис. 1).

Помимо группы геоморфологов и гидрологов, в экспедиции приняла участие группа археологов Кызылординского университета им. Коркыт Ата. Целью исследования является проведение археологического обследования памятника Арал-асар, выявление археологических артефактов, которые обнажились на поверхности дна после выветривания, а также изучение процесса адаптации средневекового человека к изменению климата в Приаралье по археологическим материалам.

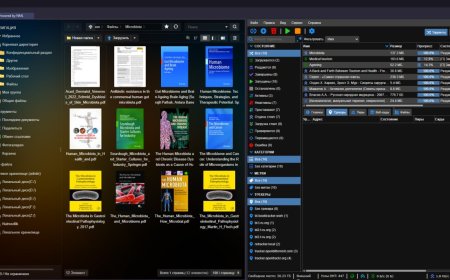

Рис.:

Файлы

Какова ваша реакция?